【卒業メンバーの声】「チーム」が僕を成長させた

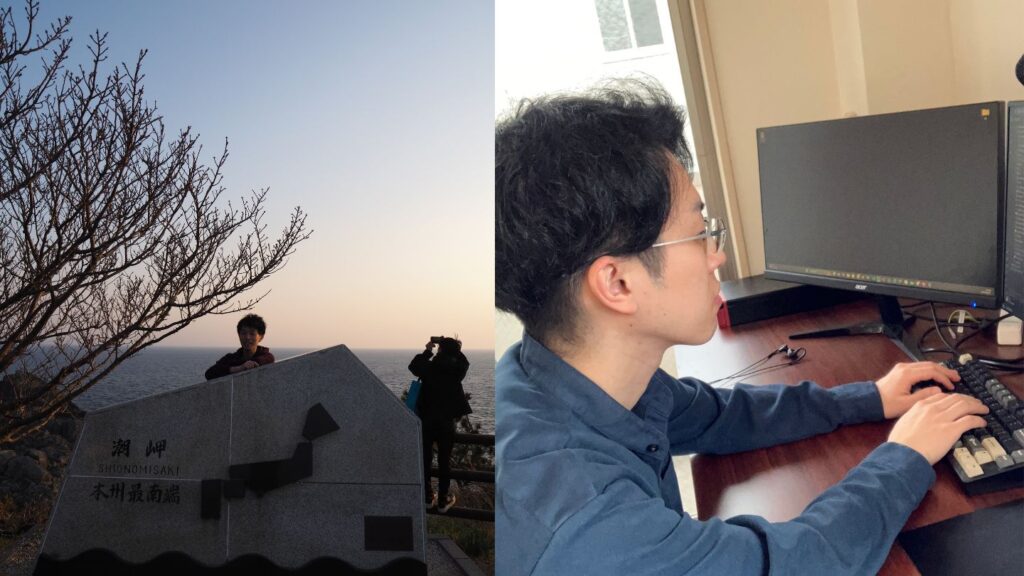

大学院生・川村さん 開発担当

京都大学の大学院生として、約1年半にわたりAIソフト開発の最前線に携わってきた川村さん。2025年春、大学を卒業し、Slerとして新たなキャリアを歩み始めた彼にインタビュー。AI開発の現場で学んだ「チームの価値」とは。

入社のきっかけはサークル代表 炭谷との縁から

川村さんがAIソフト開発の現場に入ったきっかけは、大学時代に出会った京大eスポーツサークルの代表 炭谷との縁です。

「炭谷さんは京都大学の先輩でした。学部は違いますが、工学系の近い分野で、大学2年生の頃に京大esportsサークルを通して知り合いました。当時はあまり深く関わることはなかったものの、起業されていてエネルギッシュな方だなという印象を持っていました」

その後、大学院に進学したタイミングで、炭谷と再会します。

「ちょうどコロナが収束し始めた頃、炭谷さんにぜひ一緒に仕事をしたい、と声をかけていただきました。それが入社のきっかけとなりました」

業務内容:AIソフト開発をバックエンドから支える

川村さんが主に担当したのは、AIソフト開発のバックエンド側。

「システム開発、バグの修正、AIやロジックの改善を担当しました。より精度の高いものができるようにロジックを組み替える作業などを行いました」

大学院生として3年間を過ごす中、1年間の休学期間を経て、実質的に1年半現場で開発に携わりました。

1人の研究から「チーム開発」へ。リファクタリングをして自己完結しないことに気がつく

川村さんにとって最も印象的だったのは、システムのリファクタリング※でした。

「それまでは研究のためのプログラミング経験が中心で、機械学習などアカデミックな領域がほとんどでした。今回、初めてエンジニアリング寄りの開発を経験できました。他人が書いたコードを1から見直し、改善するという作業は、自分自身が書いたコードのみを扱う研究の世界とは大きく異なりました」

特に、チームでの開発という環境が新鮮で、多くの学びがあったそうです。

「研究だと自分一人で完結する世界です。でも現場では『チーム』がすべてでした。他人のコードを理解し、改善するということがこんなに重要なのかと気づかされました」

※リファクタリング

外部から見た時の挙動は変えずに、プログラムの内部構造を整理することです。

就職活動で強みになった「チーム経験」

川村さんは4月からSlerとして新たなキャリアをスタートします。就職活動の際に評価されたのは、チームでの経験でした。

「就活で企業が注目するのは、『チームで何を成し遂げたのか』ということだと思います。今回の開発経験を通じて、長期間チームで働いたという実績はかなり良い評価に繋がったと感じています」

研究とは異なる世界に飛び込み、チーム開発の重要性を学んだ川村さん。その経験を活かし、彼は新たな道へと進んでいきます。

フォーシスネットワークを卒業したメンバーの「リアル」な声に迫ります。アナモルとの出会い、アナモルでの仕事、何を学び、どのように成長したのか。